requestId:689581973fc752.56851863.

“每一種文明都延續著一個國家和民族的精神血脈,既需要薪火相傳、代代守護,更需要與時俱進、勇于創新。”

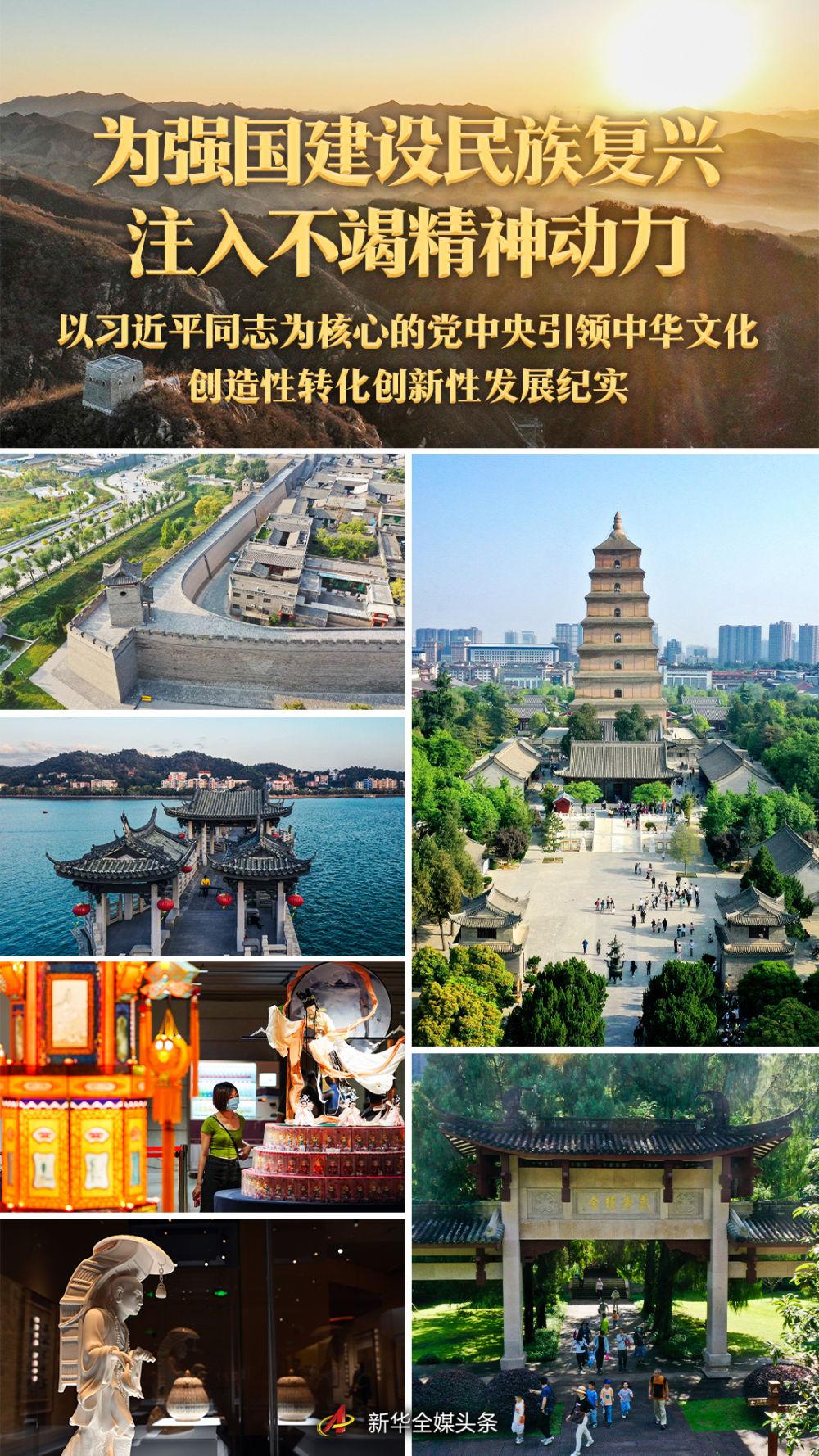

穿越歷史的煙云,中華文明歷經數千年風雨始終生生不息、歷久彌新,在人類文明史冊上寫下濃墨重彩的篇章。

黨的十八大以來,習近平總書記深刻把握新時代歷史方位,以堅定的文化自覺、宏闊的歷史視野、深遠的戰略考量,就文化建設提出了一系列新理念新思想新戰略,引領中華文化創造性轉化、創新臺灣包養網性發展,推動中華文脈綿延繁盛、中華文明歷久彌新。

放眼新時代,億萬中華兒女吸吮著悠悠五千多年中華文明的滋養,賡續深入骨髓的精神血脈,激揚深厚蓬勃的中國力量,以無比堅定的歷史自信和文化自信,在強國建設、民族復興偉大征程上昂首闊步。

高瞻遠矚,指引中華文化前進方向

北京,天安門廣場東側,國家博物館游人如織。基本陳列《古代中國》《復興之路》和《復興之路·新時代部分》,成為人們參觀的必到之處。

展廳內,中華民族燦爛悠久的歷史文化,與現代中國奮斗發展的輝煌成就交相輝映,繪就一幅波瀾壯闊的文明長卷。

這是在北京中國國家博物館展出的德化白釉玄奘立像(2023年1月8日攝)。新華社記者 金良快 攝

2012年11月,正是在《復興之路》展廳里,習近平總書記撫今追昔,飽含深情提出“中國夢”:“我以為,實現中華民族偉大復興,就是中華民族近代以來最偉大的夢想。”

10年后,在大型歷史文獻叢包養留言板書《復興文庫》的序言中,習近平總書記又深刻闡釋“中國夢”的歷史脈絡,強調“修史立典,存史啟智,以文化人,這是中華民族延續幾千年的一個傳統”。

文化是一個國家、一個民族的靈魂。沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。

回望歷史的風云際會,中國共產黨始終作為中國先進文化的積極引領者和踐行者、中華優秀傳統文化的忠實傳承者和弘揚者,在實踐創造中進行文化創造,在歷史進步中實現文化進步。

從黨的十八大開始,中國特色社會主義進入新時代。站上新的歷史起點,中國共產黨人應當如何賡續千年文脈,弘揚中華文明,為偉大復興中國夢提供強大價值引導力、文化凝聚力、精神推動力?

懷著高度的文化自覺和文化自信,習近平總書記深刻指出:“在5000多年文明發展中孕育的中華優秀傳統文化,在黨和人民偉大斗爭中孕育的革命文化和社會主義先進文化,積淀著中華民族最深層的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識。”

黨的十八大以來,習近平總書記站在中華民族和中華文明永續傳承的戰略高度,就弘揚和發展中華文化提出了一系列重要論述,為堅持和發展馬克思主義文化理論作出重大原創性貢獻,為建設社會主義文化強國指明前進方向。

把握中華優秀傳統文化的獨特定位,堅定守護中華民族文化根脈——

中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。

習近平總書記曾深情地說:“我們從哪里來?我們走向何方?中國到了今天,我無時無刻不提醒自己,要有這樣一種歷史感。”

從河北承德避暑山莊,到廣東潮州廣濟橋;從山西平遙古城,到河南安陽殷墟;從陜西西安博物包養行情院,到廣西北海合浦漢代文化博物館……帶著這種深厚的“歷史感”,習近平總書記的“文化足跡”遍及全國,考察文化遺產,探尋文明根脈。

游客在西安博物院參觀唐代三彩騰空馬(2023年5月8日攝)。新女大生包養俱樂部華社記者 李一博 攝

“泱泱中華,歷史包養悠久,文明博大。中華民族在幾千年歷史中創造和延續的中華優秀傳統文化,是中華民族的根和魂。”習近平總書記以馬克思主義政治家的歷史自信和戰略清醒,為傳承發展中華優秀傳統文化注入固本培元、立根鑄魂的思想力量。

洞悉文化的重要作用,為民族復興注入強大精神動能——

2016年5月17日,哲學社會科學工作座談會。

習近平總書記在講話中指出:“堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信,說到底是要堅定文化自信,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”

通過將文化自信置于前所未有的高度,深刻揭示中華文化的獨有特質和獨特作用,新時代中國共產黨人標定了文化在社會主義現代化建設中的重要作用:

統籌推進“五位一體包養”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局,文化是重要內容;推動高質量發展,文化是重要支點;滿足人民日益增長的美好生活需要,文化是重要因素;戰勝前進道路上各種風險挑戰,文化是重要力量源泉。

在習近平總書記引領下,我國物質文明和精神文明建設比翼齊飛,國家物質力量和精神力量同步增強,中國特色社會主義事業不斷向前推進。

揭示文化傳承發展的內在規律,開辟守正創新、固本開新的文化發展新境界——

習近平總書記指出,弘揚中華優秀傳統文化,要處理好繼承和創造性發展的關系,重點做好創造性轉化和創新性發展。

何為創造性轉化?就是要按照時代特點和要求,對那些至今仍有借鑒價值的內涵和陳舊的表現形式加以改造,賦予其新的時代內涵和現代表達形式,激活其生命力。

如何創新性發展?就是要按照時代的新進步新進展,對中華優秀傳統文化的內涵加以補充、拓展、完善,增強其影響力和感召力。

融匯古今,聯通中外。以習包養條件近平同志為核心的黨中央在包養網波瀾壯闊的偉大實踐中發揚光大中華文化,營造了在深厚傳統中取精用宏、繼往開來的大格局大氣象。

文明的長河奔流不息,思想的波濤澎湃激蕩。

2021年仲春,福建武夷山,習近平總書記專程來到九曲溪畔的朱熹園。

游客在武夷山朱熹園武夷精舍參觀(2022年6月6日攝,無人機照片)。新華社記者 姜克紅 攝

鑒往知來,習近平總書記感慨萬千:“如果沒有中華五千年文明,哪里有什么中國特色?如果不是中國特色,哪有我們今天這么成功的中國特色社會主義道路?我們要特別重視挖掘中華五千年文明中的精華,把弘揚優秀傳統文化同馬克思主義立場觀點方法結合起來,堅定不移走中國特色社會主義道路。”

問渠那得清如許?為有源頭活水來。

孔子故里,拿起桌上擺放的《孔子家語通解》《論語詮解》兩本書,表示“這兩本書我要仔細看看”;岳麓書院,凝望“實事求是”匾額,指出“一定要把真理本土化”;三蘇祠中,強調“要善于從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維”……習近平總書記一次次身體力行,無不彰顯出對中華文化的深刻思考,也讓我們真切感受到深邃思想的源頭活水。

2021年7月1日,慶祝中國共產黨成立100周年大會,習近平總書記深刻提出,堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合。

在2021年11月黨的十九屆六中全會上,在2022年10月作黨的二十大報告時,習近平總書記進一步闡明“兩個結合”的重大意義。

只有植根本民族歷史文化沃土,馬克思主義真理之樹才能根深葉茂。“兩個結合”的提出,深刻闡明了中華優秀傳統文化是我們黨創新理論之“根”,進一步夯實了馬克思主義扎根中國的歷史包養根基、文化根基,不斷賦予其嶄新的生命活力。

思想之意義,正在于應歷史之變、解時代之問。包養app習近平總書記以史鑒今資政治國,將中華文化的智慧融會于治國理政的方方面面:

全面深化改革的實踐,展現“不謀全局者,不足謀一域”的胸懷;創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,蘊含“自強日新”“道法自然”的智慧;統籌發展與安全,彰顯“明者防禍于未萌,智者圖患于將來”的清醒……

包養網車馬費習近平新時代中國特色社會主義思想從中華五千多年文明的積淀中汲取人文精神、道德價值、歷史智慧等精華養分,同時賦予中華優秀傳統文化新的時代內涵和現代表達形式,無愧為中華文化和中國精神的時代精華。

培根鑄魂,為民族復興凝聚起更為主動的精神力量

強國的事業,需要什么樣的精神引領?

復興的征途,需要什么樣的價值鑄魂?

“歷史和現實都表明,構建具有強大感召力的核心價值觀,關系社會和諧穩定,關系國家長治久安。”

2014年2月24日下午,習近平總書記主持十八屆中央政治局第十三次集體學習,主題正是培育和弘揚社會主義核心價值觀、弘揚中華傳統美德。

“人民有信仰,國家有力量,民族有希望。”經過幾千年的滄桑歲月,把我國56個民族、14億多人緊緊凝聚在一起的,是中華民族一脈相承的精神追求、精神特質、精神脈絡。社會主義核心價值觀,正是中國精神的時代表述和集中體現,維系著當代中國人民團結一心的精神紐帶。

“核心價值觀是文化軟實力的靈魂、文化軟實力建設的重點。這是決定文化性質和方向的最深層次要素。”習近平總書記這樣強調。

這一年的五四青年節,習近平總書記來到北京大學,與師生一起座談。

“每個時代都有每個時代的精神,每個時代都有每個時代的價值觀念。”座談會上,習近平總書記就社會主義核心價值觀進行了闡釋。

富強、民主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治,愛國、敬業、誠信、友善——這24字微言大義,無不滲透著對中華優秀傳統文化因素的吸收和運用:

“富強、民主”聯通“民惟邦本”“本固邦寧”的質樸理想;

“愛國、敬業”汲取“丹心報國”“天道酬勤”的精神追求;

“誠信、友善”傳承“仁義禮智信”的古代智慧;

……

“我們生而為中國人,最根本的是我們有中國人的獨特精神世界,有百姓日用而不覺的包養軟體價值觀。我們提倡的社會主義核心價值觀,就充分體現了對中包養網心得華優秀傳統文化的傳承和升華。”習近平總書記的深刻闡述,讓在場的青年學子深受鼓舞。

源頭活水,潤澤千年。

黨的十八大以來,習近平總書記反復強調提倡和弘揚社會主義核心價值觀,必須從中華優秀傳統文化中汲取豐富營養——

“深入挖掘和闡發中華優秀傳統文化講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同的時代價值”。習近平總書記主持中央政治局集體學習,提出使中華優秀傳統文化成為涵養社會主義核心價值觀的重要源泉。

“我們倡導的社會主義核心價值觀,體現了古圣先賢的思想”。習近平總書記來到北京市海淀區民族小學,為孩子們上了一堂生動的“社會主義核心價值觀”課。

“要堅持以社會主義核心價值觀為引領,堅持創造性轉化、創新性發展”。在陜西綏德縣非物質文化遺產陳列館,習近平總書記強調找到傳統文化和現代生活的連接點。

……

在傳承中實踐,在升華中弘揚。

《新時代公民道德建設實施綱要》《新時代愛國主義教育實施綱要》等規范性文件相繼印發,建立健全黨和國家功勛榮譽表彰制度,設立烈士紀念日,建設新時代文明實踐中心……

小德川流,大德敦化。立足于中華優秀傳統文化的社會主義核心價值觀深度融入人民生活方方面面,推動形成崇德向善、奮發向上的社會風尚。

固本開新,激發全民族文化創新創造活力

北京中軸線,恢弘大氣,貫通南北,正是連通古今的“文化之脊”——

中軸線北延長線上,“工”字形建筑中國共產黨歷史展覽館、外觀如“凌空藏寶閣”的中國非物質文化遺產館、碩大篆書“史”字懸于其上的中國歷史研究院,三座北京文化新地標比鄰左右、呈鼎足之勢。

位于北京的中國共產黨歷史展覽館(2021年6月22日攝)。新華社記者 鞠煥宗 攝

一路向北,燕山腳下,中國國家版本館中央總館坐落于此,中華文化種子基因“藏之名山、傳之后世”。

文脈傳承,弦歌不輟。在習近平總書記親切關懷下,黨的十八大以來,一系列新時代國家文化殿堂相繼落成,成為展現大國風采的嶄新標識。

“一個民族、一個國家,必須知道自己是誰,是從哪里來的,要到哪里去”“中華文明源遠流長,從未中斷,塑造了我們偉大的民族,這個民族還會偉大下去的”……習近平總書記有力的話語直抵人心,穿越時空,啟迪未來。

滔滔黃河,萬古奔流。位于山西最南端的運城,古女大生包養俱樂部稱“河東”,是中華文明的發源地之一。

2023年5月16日,習近平總書記考察了運城博物館。在這里,他又一次將目光投向歷史的深處——

博物館有很多寶貴文物甚至“國寶”,它們實證了我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史,要深入實施中華文明探源工程,把中國文明歷史研究引向深入。

黨的十八大以來,習近平總書記以護文明之火種、傳永續之文脈的崇高使命感,身體力行探尋中華文化保護傳承、守正創新之道。

2021年3月24日下午,正在福州考察的習近平總書記走進三坊七巷歷史文化街區,古城沸騰了。

“保護好傳統街區,保護好古建筑,保護好文物,就是保存了城市的歷史和文脈。對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。”

言者懇摯,聽者動容。

習近平總書記同這片古老街巷之間,有著一段跨越三十年的守護情緣。

“一片三坊七巷,半部中國近代史。”福州三坊七巷,是“里坊制度活化石”,見證了千百年的歷史變遷。

夕陽映照下的福州三坊七巷文化歷史街區(2021年7月10日攝,無人機照片)。新華社記者 姜克紅 攝

上世紀80年代如火如荼的城市開發建設中,坐落于三坊七巷北隅的故居即將“一拆了之”。時任福州市委包養書記習近平聽聞這一消息,立刻叫停拆遷。時隔半年,故居修繕工程悄然動工……

從拆到修,一字之差,天壤之別,考驗的是歷史遠見。

重視良渚遺址保護,“實證中華五千年文明史的圣地”是習近平總書記作出的重要論斷;

來到甘肅嘉峪關關城,“保護好中華民族精神生生不息的根脈”是習近平總書記的殷殷囑托;

在陜西秦嶺,“中華民族的祖脈和中華文化的重要象征”是習近平總書記對秦嶺生態和文化價值的高度評價;

關心國家重大文化工程“中國歷代繪畫大系”編纂出版,強調“繼續深入挖掘中華文明賡續傳承的基因密碼”……習近平總書記的關切,彰顯著始終如一的歷史自覺和文化自信。

胡同、四合院,作為典型的文化符號見證著北京這座千年古城的變遷。

2014年2月25日,習近平總書記來到北京玉河旁的雨兒胡同,先后走進29號、30號大雜院。總書記說:“這一片胡同我很熟悉,今天來就是想看看老街坊,聽聽大家對老城區改造的想法。”

老城要發展,居民生活亟待改善。如何既滿足老街坊們對美好生活的期盼,又保留城市文化記憶、延續歷史文脈?習近平總書記有著深邃思考。

“北京是世界著名古都,豐富的歷史文化遺產是一張金名片,傳承保護好這份寶貴的歷史文化遺產是首都的職責,要本著對歷史負責、對人民負責的精神,傳承歷史文脈”。習近平總書記語氣堅定。

2019年2月,習近平總書記再次走進北京胡同,來到前門東區,沿草廠四條胡同步行察看街巷風貌。“讓城市留住記憶,讓人們記住鄉愁。”總書記的文化情懷,雋永綿長。

對文物工作作出重要指示,強調“樹立保護文物也是政績的科學理念”;在扎實推進長三角一體化發展座談會上強調避免“千城一面、萬樓一貌”;在中央經濟工作會議上強調要“敬畏歷史、敬畏文化、敬畏生態”……習近平總書記念茲在茲的理念要求,讓登得上城樓、望得見古塔、記得住鄉愁的文化圖景變為現實。

今天,正定古城重現北方雄鎮風貌,北京胡同鐫刻古都記憶與濃濃鄉情,八廓街見證西藏翻天覆地歷史巨變,“世遺之城”泉州講述包容與開放的動人故事……歷史文脈融入現代生活,山水人文交匯成現代宜居之地,文化自信構筑中華民族共有精神家園。

以古之規矩,開今之生面。在習近平總書記“創造性轉化、創新性發展”理念指引下,傳統文化與現代生活相融相通,在回應時代命題中煥發蓬勃生機活力。

從《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》首次以中央文件形式推動延續中華文脈、傳承中華文化基因,到長城、大運河、長征、黃河、長江國家文化公園建設打造中華文化重要標志,文化創造與文化自信相互激蕩,彰顯時代精神、升騰中國氣象。

從革命文物保護利用開創新局面,成為傳承紅色基因、助力鄉村振興、促進老區發展的活力源泉,到博物館文創頻上熱搜、民俗文化游不斷升溫,國寶、文物、非遺走進國人生活,新的文化自覺助推收藏在博物包養網車馬費館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字活起來,為全社會提供豐沛歷史文化滋養。

在習近平總書記引領推動下,中華文化的“一池春水”被徹底激活,中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化融匯澎湃,文明包養網古國闊步邁向文化強國。

2014年10月15日,指引中國文藝前進方向的座談會,時隔72年再次召開。

“文藝創作方法有一百條、一千條,但最根本、最關鍵、最牢靠的辦法是扎根人民、扎根生活”“文藝不能在市場經濟大潮中迷失方向,不能在為什么人的問題上發生偏差,否則文藝就沒有生命力”“我們要堅守中華文化立場、傳承中華文化基因,展現中華審美風范”……

習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話,為新時代中國特色社會主義文化發展錨定價值航向。廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創作導向、潛心創作深耕不輟,使文藝創作不僅有當代生活底蘊,而且有文化傳統血脈。中國文藝格局一新、境界一新、氣象一新,文藝園地百花齊放、碩果累累——

電影《我和我的祖國》《長津湖》、電視劇《覺醒年代》《人世間》、報告文學《鄉村國是》《十八洞村的十八個故事》、舞劇《永不消逝的電波》、話劇《谷文昌》、豫劇《焦裕祿》……有溫度、有筋骨、有力量的作品層出不窮,唱響時代主旋律。

舞劇《大夢敦煌》、昆劇《臨川四夢》、京劇電影《曹操與楊修》、電視節目《中國詩詞大會》《典籍里的中國》《唐宮夜宴》……蘊含中華文化氣度風范的作品不斷涌現,提振民族精氣神。

發佈留言